始動!「いもりの里」事業 研究・教育用アカハライモリの大規模養殖/谷津田・里山環境の復元の試み「いもりの里」事業が茨城県取手市で始動しました。 |

|

|

参加者:

・一般 20人(子 11人/ 大人 9人)

・市民ボランティア 3人

・大学 1人

・地元 1人

・事務局 1人

合計 26人

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

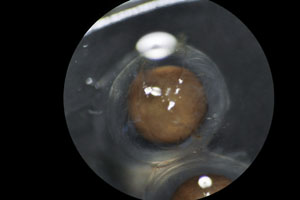

また、イモリがいました。7-8cmくらいです。青いカゴでイモリの幼生を育てていた田んぼの入り口側、ガマと草が茂っている角、畦から1mくらいのところです。

水はなく湿った地面でイモリ自体は濡れていませんでした。動きは鈍いですが、元気です。その周りは草刈りをせずそのままにしておきました。

|

|

*驚きです。この個体もこれまでに捕えられたことがありません。

2015年11月21日以前に導入したイモリかもしれませんが、大きさからすると2015年11月21日以降に幼生から育ったイモリの可能性もあります。

メスでこの大きさ(形状)なら、まだ若く、2年でも十分この大きさになると思われます。

密度が低くくてなかなか発見できませんが、いもりの里は確実にイモリの住処になっています。

参加者:

・一般 22人(子 13人/ 大人 9人)

・市民ボランティア 3人

・市役所 3人

・大学 1人

・地元 10人

・事務局 1人

合計 40人

|

|

|

本日、成体観察場(黒い囲い)の横の田んぼの葦を刈っていたらイモリが出てきました。

10cmくらいです。動きはあまり活発ではなかったですが、元気そうでした。

田植えをした一番奥の田んぼの畔に放しました。

|

|

|

*いもりの里に成体を導入したのは、2015年11月21日(雄30、雌30)が最後です。以来、2016年3月21日に雌1匹がいもりの里の近所の藁に中で見つかり、同じ年の5月29日の田植えの際にも雄1匹が見つかっています。いずれも2015年11月21日以前に導入した個体でした。今回の雌は、これらいずれの個体とも違っておりました。サイズからみて2015年11月21日以前に導入した個体だと考えられます(幼生から成長した可能性も否定できません)。

イモリは少ない(密度が低い)ですが、確実に生息しています。この時期、谷津田で見つかったという事実はとても重要で、個体数さえ増やせれば、いわゆる「イモリ玉」が見れるようになるかもしれません。

・水田内の幼生イモリを回収し、実験室に運びました。

・林床内の飼育カゴを藁で覆いました。

飼育カゴ中のイモリの生存率:

倉庫裏の向かって左側から

1. 2016/08/20 5匹導入 −> 2匹

2. 2016/08/20 5匹導入 −> 3匹

3. 2016/08/20 6匹導入 −> 3匹

4. 2017/04/17 5匹導入 −> 0匹 −>籠を除く

5. 2016/08/20 3匹導入 −> 2匹

6. 2016/07/03 5匹導入 −> 1匹

7. 2016/07/17 3匹導入 −> 2匹

8. 2016/07/30 3匹導入 −> 3匹

9. 2017/06/25 3匹導入 −> 0匹 −>籠を除く

朽ち木を積んだところの裏山へ

10. 2017/04/17 5匹導入 −> 2匹

11. 2017/06/25 2匹導入 −> 2匹

12. 2017/04/17 5匹導入 −> 0匹 −>籠を除く

13. 2017/05/28 3匹導入 −> 2匹

今年の春に導入したイモリの生存率が低いように思われます。原因は分かりません。

雨の日が多かったせいかもしれません。数を減らしたカゴには、ハサミムシやムカデが多く見られましたので、捕食された可能性もあります。

夏以降に変態したイモリは全て林床に放しましたので、これらが無事に冬を乗り切ってくれることを祈ります。

これまでの観察から、

アカハライモリ(千葉県鴨川市系統)は、幼生期を水中(谷津田など)で過ごした後、変態して林床(里山など)に移動し、そこで成長するのではないかと思われます(あくまでも推測)。変態後の幼体イモリは陸地の環境を好みますが、生息地としては、おそらく、夏でも涼しく気温が比較的安定しており、適度な湿気があることが条件なのかもしれません(水場はいらない!)。条件さえ合えば、畔や畑でもよいのだと思われます。実際、私たちの研究室では、イモリをこの条件で飼育していますが、ほぼ100%が大人まで成長します。

アカハライモリは、成長すると、繁殖のために水田にもどってくると考えられます(10月後半から水田にもどり婚姻; 冬期は水底の泥の中や林床の落ち葉や石の下などで冬眠; 翌年2月後半から5月後半にかけて婚姻と産卵; その後、林床にもどり次のシーズンまでそこで過ごす)。

次年度からは、里山に接する水田の面積を広げるとともに、林床に放す幼体イモリの数を格段に増やす計画です。成長したイモリも順次、放していく予定です。

全参加者: 約30名

・いもりの里関係の参加者: 約10名

・ボランティア: 3名

・取手市役所の方: 2名

|

|

|

|

|

|

タヌキの真新しい(大きな)糞がありました。(柿を食べているようでした)

10月のいもりの里の様子です。

ミゾソバやセイタカアワダチソウが満開。

キンケハラナガツチバチとアズチグモ |

ナツアカネ |

ヤマハッカとキンケハラナガツチバチ |

ミゾソバとイヌタデ |

シバスズ |

ミゾソバとクマバチ |

イナゴ |

ミゾソバ満開 |

ミゾソバ満開 |

タコノアシ |

ガリレオX 「イモリはなぜ再生できるの? 目指せ!夢の医療」

■ 本放送 10月8日(日)昼 11:30〜12:00

■ 再放送 10月15日(日)昼 11:30〜12:00

http://web-wac.co.jp/program/galileo_x/

参加者:

一般 20人(子ども10人 ・大人10人)

市民ボランティア 5人

地本 13人(子ども2人 ・大人11人)

市役所 5人

大学 9人

その他 6人

事務局 1人

合計 59人

今年は、体育祭と重なったため参加者が少なめでした。

でも、テレビ撮影がありました。BSフジのガリレオXです。みんな、はりきってがんばりました。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

・星空の下の科学教室

「クモ界のアイドル!?ハエトリグモ現る!」

講師 須黒 辰巳 先生

慶應義塾幼稚舎 教諭 (筑波大出身・いもりの里にイベントにも参加してくださっていました)

著書「ハエトリグモ ハンドブック」 文一総合出版

朝日新聞で紹介

・灯火採集

講師: 八畑 謙介 先生 (筑波大)

赤石 裕美恵: 筑波大・教育研究科教科教育専攻理科教育コース M2

長谷部 有紀: 筑波大・生物学類 2 年

新中 健斗: 筑波大・生物学類 2 年

寺田 昂平: 筑波大・生物学類 2 年

大宮 悠: 筑波大・生物学類 1 年

参加者:

一般 24人(子ども 12人 ・ 大人 12人)

市民ボランティア 3人

大学(家族含む) 16人

地本 2人

事務局 1人

合計 46人

今年は、カブトムシやクワガタムシが鈴なりのように柳の木に集まっていました。なぜか、灯火採集のところには来てくれませんでした。食事に夢中だったのかもしれませんね。

|

|

|

|

カラスウリ |

スジコガネ |

アオハムシダマシ |

エサキモンキツノカメムシ |

ツマキホソハマキモドキ |

参加者:

一般 41人(子ども 21人 ・大人 20人)

市民ボランティア 2人

地元 3人

大学 2人

事務局 1人

合計 49人

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

->7月18日(月)に取手市まちづくり振興部環境対策課環境保全係に引き取っていただきました。

講師:八畑 謙介 (筑波大)

赤石 裕美恵 (筑波大学・大学院教育研究科教科・教育専攻理科教育コース 2年)

長谷部 有紀 (筑波大学・生命環境学群・生物学類 2 年)

川本 晟司 (筑波大学・生命環境学群・生物学類 2 年)

寺田 昂平 (筑波大学・生命環境学群・生物学類 2 年)

参加者:

一般 46人(子ども 25人 ・大人21人)

市民ボランティア 3人

大学 6人

地元 1人

事務局 1人

他(取手市取材) 2人 (魅力とりで発信課)

合計 59人

|

|

|

|

|

|

|

|

|

トホシテントウ  |

ヤマトシリアゲ  |

ゴマダラカミキリ  |

| ムラサキシジミ  |

ムネクリイロボタル(仮)  |

|

ノコギリクワガタ♂♀  |

ツマキヘリカメムシ(仮)  |

タマヌキケンヒメバチ(仮)  |

5/21にアライグマの新しい足跡が見つかったため、左奥の方(何頭もかかったあたり)に箱罠を設置しました。ほぼ毎日チェックして、先週はイタチ?を放獣しました。

5/30午前中にエサをまいて、今朝チェックしたら罠が壊されてエサがなくなっていました。(穴も掘ってあります。)すごい力です。

週末時間のある時に、補修・補強してまた再開します。

参加者:

一般 42人(子ども 23人 ・大人 19人)

市役所 4人

市民ボランティア 4人

大学 5人

地元 10人

事務局 1人

合計 66人

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

参加者:

一般 51人(子ども 28人 ・ 大人 23人)

市民ボランティア 4人

市役所 4人

大学 2人

地元 20人(子ども 4人 ・ 大人 16人)

事務局 1人

合計 82人

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

新緑がまぶしくはやくも初夏です。

・イタチ(体長30cm)がいました。

・オオスズメバチが、単独でヤナギの樹液を吸いに来ていました。体長45mmで大きくおそらく女王バチと思われます。標本用に採取しました。

・ホウチャクソウが満開です。

イタチ? |

ホウチャクソウ |

オオスズメバチ(女王蜂?) |

タンポポとハルジオン |

本格的な春到来です。今、ウワミズザクラの花が見事です。ウラシマソウも多く咲いています。クロコノマチョウも初見。

ウラシマソウ |

クロコノマチョウ |

スミレ |

ドングリの花 |

ムラサキケマン |

ウラミズザクラ |

参加者:

一般 71人(子ども 34人 大人 37人)

市民ボランティア 4人

地元 13人

市役所 3人

大学 2人

事務局 1人

合計 94人

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

林床で飼育中のイモリの状態を調査をしました。

2016年7月 8日変態 5匹 → 7月30日 5匹 → 2017年4月16日 3匹

2016年7月 8日変態 3匹 → 7月30日 3匹 → 2017年4月16日 3匹

2016年7月16日変態 4匹 → 7月30日 3匹 → 2017年4月16日 0匹

2016年7月17日変態 3匹 → 7月30日 2匹 → 2017年4月16日 2匹

2016年7月30日変態 3匹 → 2017年4月16日 3匹

2016年8月20日変態 5匹 → 10月29日 生存確認 → 12月17日 3匹 → 2017年4月16日 3匹

2016年8月20日変態 5匹 → 10月29日 生存確認 → 12月17日 4匹 → 2017年4月16日 2匹

2016年9月 4日変態 5匹 → 2017年4月16日 2匹

生存率は18/33 (約55%)でした。

9月までに変態した個体を、冬までの期間、林床内で成長させることは可能だったが、それでも約半数は冬を越えられなかった。

餌の量を増やしたり、冬囲いの時期を早めるなど、工夫が必要。

正面奥の右端の池にカエルの卵3塊(添付写真)、左奥の池のうち右側の池にカエルの卵2塊を確認しました。

<昨年は2月21日でした。10日ほど遅いようです。千葉>

タネツケバナ、オオイヌノフグリは咲いていますが、その他の春の草花はまだのようです。

|

参加者:

一般 31人(子ども 17人・大人 14人)

市民ボランティア 2人

地元 2人

大学 5人

事務局 1人

合計 41人

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

おそらくアライグマと思われる糞(直径1cmx長さ4-8cm)が、先々週あたりから多数見られるようになりました。

1/29時点では2か所でしたが、2/5には新たに7か所(写真)確認できました。

糞はほぼ田と池の周り全体に散らばっています。

もちろん足跡もよくみられます。特に朝は濡れた足跡がはっきりと確認できます。

頭数はちょっとわかりませんが、糞の数が多いので、1匹ではないかもしれません。

|

|

|

|

|

|

|

講師:山田さん

配布資料 ダウンロードはこちら →

参加者:準備中

一般 26人(子ども14人・大人12人)

市民ボランティア 2人

大学 2人

地元 1人

事務局 1人

合計 31人

野鳥観察会の様子(山田さんの報告)

野鳥観察会は、風もなく天気にも恵まれ状態としてはよかったと思います。

遠くの方を飛ぶ鳥や鳴き声は何種類か確認できましたが、やはり野鳥を近くで観察することは難しかったです。救いは最後にノスリが比較的低空で飛んでくれたことでしょうか。

見られた鳥:シジュウカラ、カシラダカ、ヒヨドリ、キジバト、ツグミ、ノスリ

鳴き声:カケス、ウグイス、メジロ、

終了後(2時頃)、上空をノスリ、オオタカ(2羽)、ツミ(?)が舞っていました。

また、昼間にアライグマが田んぼの畔に新たな足跡を残してゆきました。

鳥以外の動物の痕跡として、

ゴイサギ(ホシゴイ)がおそわれた跡(羽の散乱)、ドバトが襲われた跡(羽)

アライグマの足跡、タヌキの糞、小動物(イタチ?)の糞などを観察しました。

1/29 野鳥観察会の写真は昼食時の写真1枚しか撮れませんでした。(この日はお手伝いできなくてすみませんでした。千葉)

ゴイサギ(ホシゴイ)が何者かに襲われて、羽が散乱している写真を追加します。

.jpg) |

.jpg) |

|